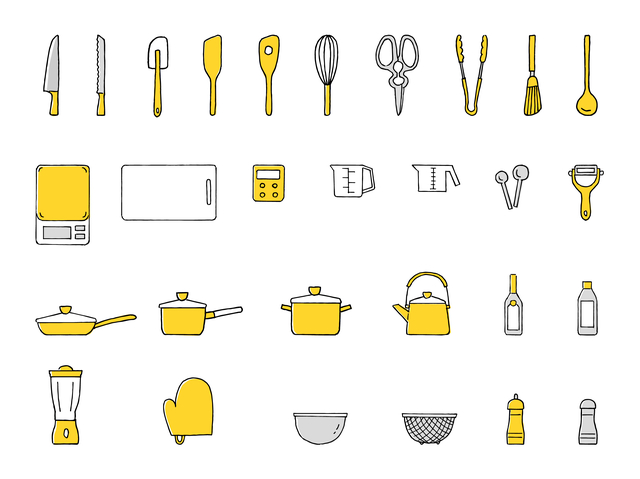

キッチンの整理収納を徹底解説!場所別アイデアとコツ

ideas

10min

吊戸棚

シンク下

調理台下

コンロ下

冷蔵庫

周辺収納(食器、家電)